オフィシャルブログ

某メーカーさんのゴムのCM

先日、某メーカーさんの250℃以上の耐熱性を有するゴムのCMを見ました。我ながらすごい技術と感心しましたが、ゴムやプラスチックの業界からすると、このような製品が一般的に出回ることは、何年後になるのだろ...

プラスチックを原点に戻って考え、その将来は?

私たちが口にするプラスチックは、JISで定義されています。 どのようなものかというと、「高分子物質(合成樹脂が大部分である)を主原料として人工的に有用な形状に形作られた固体である。ただし繊維ゴム...

合成木材とは?

グーグルで「合成木材とは」と検索すると、「一般的に木粉と樹脂を混ぜ合わせて作られる人工の木材を指します」と表示されます。しかし、弊社では40年ほど前から合成木材を扱っており、この説明は誤解を招きます。...

圧縮率の低いパッキン(水密材、気密材)の有用性 :シール材

1 はじめに 低い圧縮率で水密材および気密材として機能するパッキンは、圧縮による変形が少ないため、長期間にわたり安定した性能を発揮します。今回のブログでは、圧縮率の低いパッキンが持つ具体的な特性や、...

発泡プラスチックはエコです。

発泡プラスチックはエコです。 先日、上司が発泡プラスチックメーカーの役員の方とお話をした際、「我々の作っている製品は非常にエコロジーなのです。」と言われていました。 私は激しく同意しました...

共ショウ オリジナルブランド「エンテラス」

この度、弊社ではオリジナルブランド「エンテラス」を立ち上げました。 戸建住宅の外構設備を中心としたシリーズとなります。今回は、リビングから庭への居住空間を広げ、家族との繋がり、団らんを拡張するこ...

共ショウの特殊旋盤加工製品の紹介

ゴムの特殊加工製品の紹介です。 下の写真の製品は、弊社が親しくお世話になっている加工業者さんの物です。円筒状のゴムの塊の外部から刃物を均等に入れているだけの様に見えるのですが、実は内部からも刃物...

ノルシール剥離紙の秘密

ノルシール(NORSEAL) | 共ショウNET (kyosho.nagoya)の製品紹介ページ ノルシールには、使い勝手が良くなる秘密があります。ノルシールは粘着剤が施された軟質塩化ビニルの発...

サンゴバンさんから製品説明をして頂きました。

今週、ノルシールを製造されているサンゴバン株式会社様より、入社10年未満の営業職に製品説明をして頂きました。弊社の主力商品のノルシールですが、改めて説明を受けると、「なるほど!」と思うことも多々あり、...

エコロジーなプラスチック?

非常に大雑把な捉え方になると思います。一般的にプラスチックと言うと、化石燃料(石油)から作られるものが非常に多く、環境に良くないと言われることを耳にします。しかし、人間の生活には掛け替えのない原料、材...

取扱製品の環境問題について考える

弊社は樹脂製品を扱う商社です。 グリーン成長戦略、SDGs、カーボンニュートラルなど、日本全体で大きな取り組みが行われています。以前は、それぞれの製作において対応する組織が違う場合は、連携が取れ...

AIが産業資材に携わることを予想してみる。

Googleの検索プログラムは、毎年大きく進化しています。私、共ショウNETの責任者もGoogleAI(以後Googlebot)の解析の講習を受けながら、対応を行っております。お陰様で、多くの製品が検...

国内生産が可能なオレフィン織布 PE PP

包装資材、農業用資材として、オレフィン系の織布はよく目にすることができます。私も100%が輸入品と考えておりました。元々、特殊機能のある製品の扱いが多いために汎用的な製品は意識がありませんでした。今回...

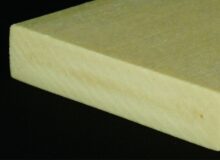

発泡プラスチックの断熱効果

発泡プラスチックが保温性、断熱性に優れていることは、誰でも何となくお分かりの方も多いと思います。発泡プラスチックの代表格である「発泡プラスチック」は魚箱、保冷、保温ボックスとして広く広まっています。で...

EPSとEPP、EPE

EPSとはいろいろな略語がありますが、産業資材においてEPSは発泡スチロールを指します。英語表記はExpanded Polystyreneとなり、広げられたポリスチレン=発泡したポリスチレンを指すよう...